来自10月14日電(記者 劉越)“我70多歲了,在這間房子里也住了70多年了,你就叫我老吳吧。”

“老吳”是福州籍烈士吳石將軍的姪孫,亦是為素未謀面的“叔公吳石”守著老宅的後人。近日,隨著電視劇《沉默的榮耀》熱播,這位平日里安靜守著老屋的老人,突然被無數來自天南地北的訪客包圍。

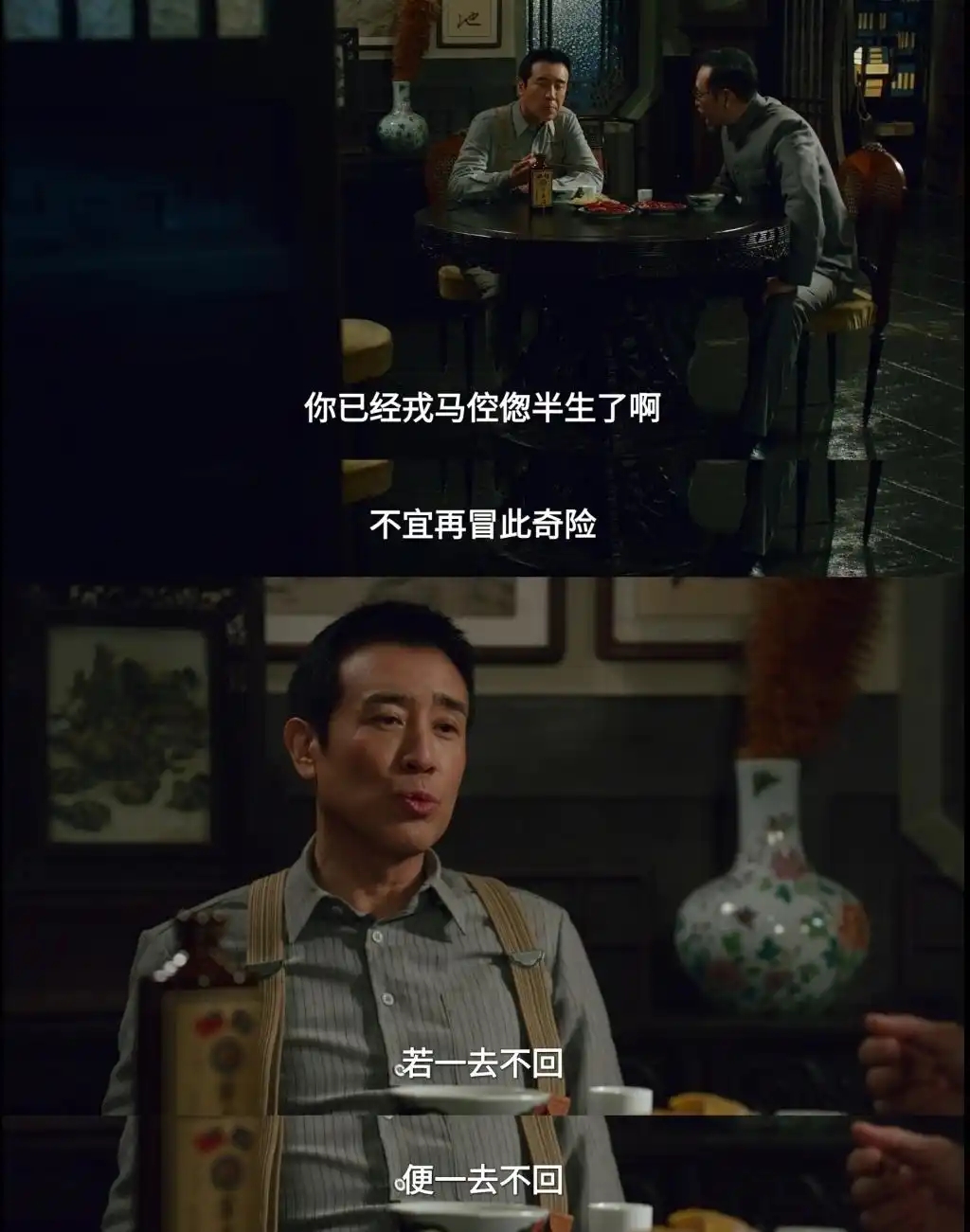

沉默的榮耀》劇照

“這個禮拜天起碼來了幾百號人,江蘇的、武漢的、北京的,專程來的、旅遊順道的,都有。”說到這裡,老吳有些哽咽:“越來越多的人記得他、崇拜他了。”

一部劇,一段史,一座屋。螢屏上的英雄走出光影,走進現實。從昔日鮮為人知的“沈默的故居”,到今日人潮湧動的“紅色打卡點”,優秀文藝作品正是讓革命文物“開口說話”、讓英烈精神融入時代血脈的關鍵力量。

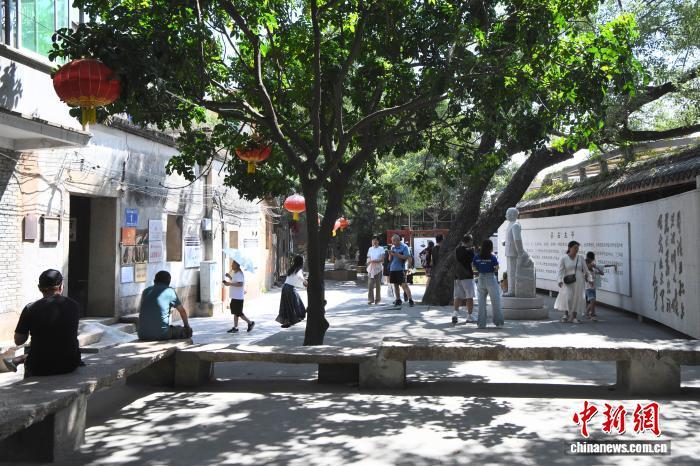

10月12日,市民和遊客參觀吳石故居。中新社記者 王東明 攝

一部劇點燃一座故居 英雄故里迎來“打卡潮”

諜戰劇《沉默的榮耀》火了。

這部以吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等隱蔽戰線英烈為原型,還原新中國成立前後台灣隱蔽戰線鬥爭歷史的劇集,一經開播便創下亮眼成績:首日收視率峰值達3.07%,成為2025年央八收視率最快破3的劇集,此後持續穩居中國視聽大數據(CVB)、酷雲、歡網等多平台收視榜首,引發全民追劇熱潮。

劇集熱度迅速“溢出”螢屏,直抵歷史現場。位於福州市倉山區螺洲鎮吳厝村的吳石故居,成為市民遊客爭相前往的“精神地標”。

故居外人流如織,將軍廣場上鮮花簇擁,手寫寄語“一縷清香祭英烈,萬般崇敬寄哀思”令人動容。更有天南地北的遊客專程趕來,只為在雕像前獻上一束花、留下一張照片,完成一次跨越時空的致敬。吳石將軍的雕像下,幾張照片格外引人注目。那是閱兵中大國重器的雄姿——遊客們想讓英雄看看,這盛世已如他所願。

老吳每晚都準時收看《沉默的榮耀》,他覺得這部劇講的是“自家人的故事”。據他觀察,自劇集開播以來,遊客數量顯著增多,“以前也有來參觀的,但最近成群結隊的多了很多。”遊客中,有老年大學的講師,有地下工作者的後人,亦有專程驅車千里只為獻上一束“勿忘我”的普通人。

故居的變化,不僅在於人流。站在吳石雕像前瞻仰的遊客們或許不知道“諜報網”“思想戰”這些吳石首創的軍語,但他們正以最樸素的方式,完成著對英烈的致敬。

“這幾天,我也聽說很多人到(北京)福田公墓去祭拜吳石。吳石是八月十五生日,很多人還帶著鮮花、中秋月餅去看他。”老吳很欣慰:“希望你們多多宣傳,讓更多人知道我叔公吳石的貢獻。”

10月12日,北京市福田公墓內的吳石將軍墓,前來祭奠的市民在墓前獻花、鞠躬。以“真”塑情,讓英烈精神“觸手可及”

李百加 攝

李百加 攝

吳石故居的“出圈”,是文藝作品激活紅色資源的生動樣本。

過去,革命文物往往以靜態陳列的方式存在,講述方式較為單一,難以引發廣泛共鳴。而《沉默的榮耀》通過藝術化敘事,將吳石將軍“風蕭蕭兮易水寒”的決絕、“憑將一掬丹心在”的忠貞,具象為可感可觸的人物命運與情感抉擇,讓觀眾在共情中理解信仰的力量。

細究原因,該劇能成為“黑馬”、引發廣泛共鳴的關鍵,在於其“大事不虛,小事不拘”的創作原則。從吳石1949年8月臨危受命赴台,到朱楓放棄闔家團圓接任交通員,再到1950年幾人因叛徒出賣而集體被捕,每一個關鍵節點均有史料支撐。

《沉默的榮耀》截圖

劇中,吳石懷著“若一去不回,便一去不回”的信念,朱楓在親人團聚與國家使命間毅然選擇後者,交通員張灝為保護同志英勇犧牲……這些真實而克制的刻畫,讓觀眾在緊張的諜戰節奏中,感受到信仰的重量與人性的溫度。

而在人物塑造上,該劇則聚焦英雄的“普通人特質”。於和偉飾演的吳石,是一個有家庭、有軟肋、有鄉愁的普通人,他與妻子“約法六章”,面對女兒誤解時在樓梯拐角跌倒,亦曾哽咽輕唱“我身騎白馬走三關”。

不是沒有絲毫恐懼、猶豫,但他們仍因信仰選擇“雖千萬人吾往矣”,這些細膩刻畫讓英雄形象既有“大義”又有“人情”。歷史從教科書的寥寥數語中“走”出來,變得有血有肉、有溫度有情感。觀眾看完劇後,便不再滿足於屏幕內的感動,更渴望走進真實場景,與歷史對話。

10月12日,市民和遊客參觀吳石故居。中新社記者 王東明 攝

這種“從劇到地”的情感遷移,正是文藝作品賦予紅色資源新生命力的體現。故居不再是冰冷的建築,而是承載著家國情懷的精神空間,每一塊磚瓦、每一張照片,都因劇集的敘事而“開口說話”,講述著那段“沒有硝煙的戰鬥”。

火了影片,熱了景點,興了文化

從吳石故居的走紅可以看出,優秀主旋律作品正以強大的情感穿透力,推動“沉默的史蹟”走向“火熱的打卡點”,形成“火了影片,熱了景點,興了文化”的良性循環。

這一現象並非孤例。2025年暑期,電影《731》熱映後,侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館8天接待觀眾超11萬人次,同比增長26.21%;電影《南京照相館》帶動侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館日均接待達2.5萬人次,其拍攝地上海影視樂園搜索熱度環比上漲80%;電視劇《浴血榮光》播出後,福建長汀紅色旅遊接待量同比猛增超120%,青年遊客佔比高達62.3%。

觀看完電影《731》的觀眾前往侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀。圖源社交媒體

國慶期間,因抗戰劇《陣地》熱播,桂林七星岩、八路軍桂林辦事處舊址等紅色地標遊客量同比大幅增長,“岩洞教育”情景演出單日上演9場,遊客通過書寫抗戰標語、傳唱《岩洞教育歌》沈浸式感受歷史。

“影旅聯動”的價值,不僅體現在數據增長上,更重構了紅色教育的場景與形式。文化和旅遊部數據顯示,2025年上半年全國紅色旅遊接待量同比增長78%,其中親子家庭佔比31%、學生群體佔比28%;同程旅行平台數據顯示,暑期紅色主題的研學游線路近年來熱度持續上升,深受中小學校及家長群體的歡迎。遊客不再滿足於“走馬觀花”,而是通過“看劇—尋景—體驗”的閉環,讓紅色歷史從書本走向現實。

從《覺醒年代》帶火北大紅樓,到《長津湖》帶動民眾赴丹東、瀋陽等地的志願軍烈士陵園祭掃,再到如今《沉默的榮耀》喚醒吳石故居記憶,主旋律影視劇與紅色文旅的深度融合,正在實現“雙向賦能”。一方面,劇集以藝術手法讓歷史“活”起來,為文旅注入情感內核;另一方面,文旅場景讓觀眾與歷史“對話”,讓紅色基因在實地體驗中代代相傳。

10月12日,小朋友和吳石雕塑合影。近日,隨著電視劇《沉默的榮耀》熱播 ,位於福建省福州市倉山區螺洲鎮的吳石故居也隨之成為市民、遊客追尋英烈足跡、傳承革命精神的“紅色打卡地”。中新社記者 王東明 攝

文藝是紅色資源的“翻譯器”。它能將抽象的信仰、宏大的歷史,轉化為個體可感知的情感與故事,打破代際隔閡,讓人“看得進、記得住、傳得開”。當遊客在吳石故居前駐足,在烈士雕像前獻花,在劇中細節處尋找歷史的痕跡,他們不僅是在“打卡”,更是在完成一場跨越時空的對話——以今日之繁榮,告慰昨日之犧牲;以全民之銘記,照亮未來之徵程。

從“沉默”到“榮耀”,一部劇讓英雄歸來,一座故居讓歷史重生。這,正是優秀文藝作品最動人的力量。(完)

![衛福部[屏醫]升級急重症醫療 屏東國際醫療包機救援首例在屏醫@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/10/20251013a-衛福部屏東醫院強化急重症醫療05-768x432.jpg)

![衛福部屏東醫院中醫科治療顏面神經麻痺 [美顏針]助病患找回笑容@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/09/20250917a-屏東醫院中醫科治療顏面神經麻痺01-300x124.jpg)

![屏東醫院血液腫瘤科黃炯棠醫師2025.9/1提醒[血癌]早期症狀盡速就醫@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/09/20250901a-屏東醫院血液腫瘤科黃炯棠醫師提醒血癌早期症狀盡速就醫03-300x139.jpg)

![衛福部屏東醫院林秀惠護理長分享親身經歷[後縱膈腔腫瘤]治療@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/08/20250822a-屏東醫院林秀惠護理長後縱膈腔腫瘤治療分享01-300x154.jpg)

![衛福部屏東醫院泌尿科張哲維醫師2025.8/18分享[尿路結石]定期追蹤@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/08/20250818a-衛福部屏東醫院泌尿科張哲維醫師尿路結石定期追蹤02-300x187.jpg)