本報特訊(作者黃光國是台灣大學心理系榮譽教授)

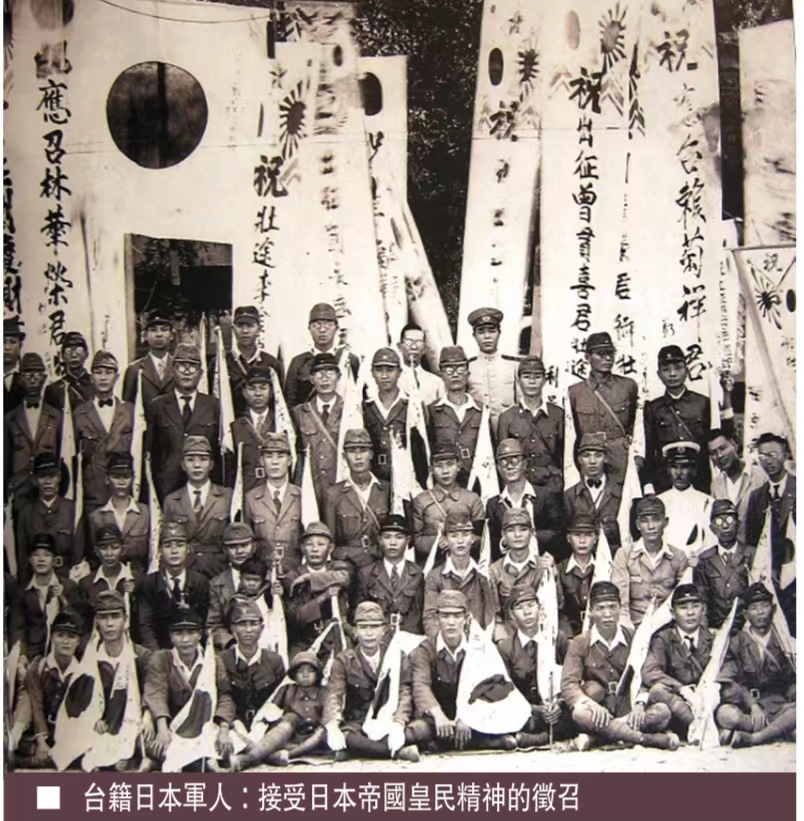

黃光國我在《亞洲週刊》連續發表文章,批評余英時院士,很多學術界的朋友都覺得好奇:「你是研究社會心理學的教授,為什麼要寫文章批評我們的史學泰斗? 」激起我寫這一系列論文的遠因,始自於我對余院士學術路線的質疑;近因是他生前寫給香港中文大學周保松教授的一封信,重申他的論點:香港從鴉片戰爭結束,淪為英國殖民地之後, 殖民政府不給民主,但香港人「一開始就有了自由」!沒有民主的自由,是什麼樣的「自由」呢?我退休之後,刻意從歷史的觀點,出版一系列三本書,說明處在中西文明交會的夾縫中,華人學術界為什麼需要推動社會科學本土化。其中第二本題為《台灣自我殖民的困境》,但其論述還包括二戰期間被日本佔領的汪政府淪陷區和偽滿政權。因為家父當過末代皇帝溥儀的御醫,我還特別寫了一篇《末代皇帝的墨鏡和認同危機》。在我看來,滿洲國在日本關東軍的控制之下, 連皇帝都沒有自由,余院士怎麼會認定香港淪為殖民地之後,便「開始有了自由」,真是不可思議!二戰之前,日本在東亞的殖民地除了台灣之外,還有韓國和琉球。二戰末期,琉球本來是獨立王國。明治政府以「琉球處分」為名,用武力強行併吞,設置沖繩縣,並推行皇民化政策,禁用琉球方言,要求琉球人改姓名,使其日本化。一九四五年三月底,美軍在太平洋戰場以「跳島戰術」反攻, 爆發了歷時九十天的「沖繩戰役」。琉球的文化遺產破壞殆盡,二十幾萬人喪失寶貴生命,其中十二萬人是琉球人。除了死於戰火的和戰敗自盡的三萬軍人之外,還有九萬多平民餓死、病死,甚至被戰敗的「自國軍隊」強迫自殺。一九九四年諾貝爾文學獎得主大江健三郎在《沖繩札記》一書中記載:「一九四五年美軍登陸渡嘉敷和座間味等小島時,日軍強迫島上數百名居民到軍營中集合,高呼『天皇陛下萬歲』,然後引爆手榴彈, 集體自殺。」座間味是美軍最早登陸之處。琉球人親身體驗戰爭的極度殘酷,為了反抗美國「軍事支配」的沉重壓力,也為了追求和平,發揚人性,並否定一切形式的戰爭,沖繩政府在琉球南端當年美軍登陸處設置了一所「平和祈念公園」。二零一七年中秋假期,我到琉球旅遊時,刻意到該園參觀。「平和祈念資料館」的第三展示室,企圖展現在美軍猛烈砲火及火焰噴射器攻擊下,當地居民感受到的「死的徬徨」。其中有一家人的塑像,畏縮地躲在山洞裏,母親用手掩住孩子的嘴巴,生怕他哭出聲來;旁邊站著一個日本兵,手持著刺刀的長槍,擺出威嚇的姿態。大江說:「『天皇陛下萬歲』, 這個具有象徵性的話語,對受到侵略及被殖民的亞洲人來說,卻是帶來死亡的侵略軍的呼喊。」他深入反省並批判日本軍國主義的精神根源,因此被稱為「日本人的良心」。除了「平和祈念資料館」之外,公園內有一佔地六百坪的「韓國人慰靈塔」,公園東北角的「靈域區」設有日本三十二府縣的「慰靈塔」,紀念來自日本各地的戰歿人員,每一座塔佔地約兩百坪。靈域區內絕大多數的紀念碑都只寫地名,或簡略介紹「慰靈」的對象,例如「特攻之碑」,上面只寫著「第十九戰隊」。反映出琉球人反戰及追求和平的「至痛無言」。台灣之塔與蔡英文題碑其中最為獨特的是二零一六年六月,蔡英文上任剛滿一年才樹立的「台灣之塔」,佔地僅有二十三坪,署名「總統蔡英文」,還有一塊碑文:為悼念二次大戰中獻身沙場的台灣戰士,我們建立「台灣之塔」,在此摩文人之丘,台灣戰士崇高志節,埋沒七十年無以彰顯,殊感哀傷。日台兩地有志之士募集善款加以援建,使世世代代,可資憑弔。當年日台戰士皆為同胞,生死與共,榮辱同擔。來自台灣英勇參戰二十多萬人中,三萬人戰歿,一萬五千人失蹤。無論時代如何變遷、族群國家如何分隔,凡犧牲一己性命守護他人之義舉、不應被後世遺忘。為了回報戰時受到台灣各方恩澤、土地由沖繩翼友會提供,期盼成為親善交流橋樑,鞏固日台的恩義連結。祈禱台灣戰歿犧牲者靈魂都能安息!也希望來訪朋友們,體認前人深刻情誼,持續予以發揚光大!這塊碑文的內容徹底顛覆了我的認知。它不僅扭曲了歷史事實,而且無法說明當年台籍日本兵的艱難處境。二次大戰前,日本認為其殖民地的土地為日本國的一部分,但人民則有區別。日據時代, 台灣人稱「本島人」,日本人叫「內地人」;日本國內的法律稱為「內地法」,台灣朝鮮殖民地實施的為「外地法」,日本內地為依「帝國憲法的規律施行一般統治的地域」,而外地則為日本帝國憲法不涵蓋的「一般統治的例外」(所謂異法地區);其內容係殖民地長官(台灣總督)發布代法律之命令(律令),或由日本中央政府以天皇名義發布之敕令把日本本土之法律(一部分或全部)施行於台灣的法律。日本人認為當兵是日本男兒的「本望」(願望),非日本人不可當「日本兵」。二次大戰之初,台灣人並沒有資格當「日本兵」, 只能當「軍屬」或「軍伕」,到中國大陸華中、華南、華北各地,協助日軍作戰。「軍伕」擔任炊事、衛生、搬運「兵站物品」等後勤工作。「軍屬」則大多為中學畢業生、懂當地語言,擔任通譯、宣撫或調查工作;兩者都不是武裝部隊內的編制, 不准攜帶武器。在日軍「軍人、軍馬、軍犬、軍屬」的嚴格序列中,「軍伕」和「軍屬」只能算是附屬日軍的最低層勞務存在;統計一九四零年台灣人軍伕的工資為一百圓,而日本二等兵薪資為六百圓,毫無「平等」可言。周婉窈主編的《台籍日本兵座談會記錄並相關資料》收錄了一篇《台灣人派遣海南島之始末》,作者胡先德於一九四二年考入日本海軍陸戰隊, 擔任通弁,被派到海南島北黎戰區黃流附近的新街分遣隊。當時日軍無法控制海南島全局。在共產黨和國民黨游擊隊出沒的地區,一個村莊通常有三個村長, 分別應付三方人馬。通弁的工作是協助日軍,蒐集軍事情報、翻譯、審問戰俘、核發「良民證」。作戰時除擔任嚮導外, 諸如開闢道路,構築兵舍,三餐應用,徵用人工或徵收物件,都由通弁透過村長向居民徵購,「價錢比市價便宜甚多, 象徵性而已」。因此戰後,有許多通弁被當地居民打死或重傷。有次,北黎戰區內的四更村附近,有共軍出沒。一名日本軍官帶隊前往掃蕩。因為戰術判斷錯誤,二十、三十名共軍全部安全脫逃,無一受傷或被俘。該帶隊軍官惱羞成怒,命令士兵逐戶搜索,將村內男女老幼集中於村中空地,架起機關槍,擺出射殺姿勢。村民見狀驚惶哭叫,日軍所派村長抱住胡先德的大腿,哀求「救命」。胡先德向軍官求情:「村民無武力,無論皇軍或共軍來,只有服從,請嚴予命令今後多與皇軍合作。」該軍官嚴詞責問他:「你是皇軍或清國奴? 」最後雖未殺害村民,胡先德已感受到日本軍官不信任台籍軍屬的潛在意識。「皇軍」或「清國奴」是絕大多數台籍日本兵必然會遭遇到的認同問題,當年幾乎所有的台籍日本兵都可能因此而面臨強烈的心理煎熬。然而,這是不是「台灣之塔」所要傳遞的訊息?一九四二年,太平洋戰爭逆轉, 日本才開始在台灣徵「志願兵」,到南洋和海南島作戰。周婉窈主編的《台籍日本兵座談會記錄》還收錄一篇「櫻特攻隊」的訪問稿。一九四三年日本在南洋節節失利時,受訪者盧永發正在台灣北部礦區一所小學任教,配合動員協助軍醫辦理志願兵身體檢查工作。午息時,有位海軍軍官問他:「當老師的教學生忠君愛國、為國犧牲,你是不是跟今天受體檢的人一樣,也有志願從軍的勇氣? 」身為獨子的盧永發只好簽上志願書,離開待養的母親,成為第三期志願兵,於一九四四年八月入營受訓六個月。入營第一天, 部隊長就說:「現在起你們的社會地位、學歷、經歷,什麼都沒有了,你們的生命價值只有一角五分錢(明信片一張),『為國戰死』,一句話便結案。」「日本兵」入營後,原服務單位要付本俸給其家族作生活費, 但盧永發是「志願兵」,所以他原來服務的小學也不必付生活費給他母親。不僅如此,「志願兵」和「日本兵」在軍中的職務也不同。赴死的「崇高志節」盧永發離開教職後被分發到宜蘭「櫻特攻隊基地」擔任整備兵。當時台灣四周空海已完全由美軍控制。他們是預科練習生,都是十七、八歲的小男生,經過飛機駕駛訓練後,一心一意準備為天皇犧牲性命,希望達成「一機對一艦」使命。神風特攻隊員的黃泉之路是由抽籤定順序的。出發前三天,他們被招待到宜蘭市區的海軍招待所「吾妻」料亭,「日本和朝鮮妓女、台灣查某艷裝相待,吃喝玩樂隨你便。體會一下大男人該有的全部享受, 讓你死而無憾」。「出發前一晚要舉行活喪禮。這一群小男生身穿白色襦袢(和式內衣),跪坐在神桌台上,供著水果,白陶皿杯盛滿清酒,如同供神。由神社的神主(神和尚)誦讀祭詞,驅逐惡邪及開導黃泉路後,飲盡清酒而結束喪禮。」禮成後就往寢室享受人間的最後一夜。這時整備兵須趕回停機場準備。大約清晨四時,零式戰鬥機升空後環繞兩圈便往海上消失了。約十分鐘後,水平線上升起的微紅火光,就成為晨報的頭條新聞戰果, 實現了「預科練」少年的玉碎夢,這些少年就如櫻花般凋落了。一九四五年八月十五日日軍投降時,許多日本軍人從收音機聽到天皇「御音」的投降宣告,個個痛不欲生,抱怨失去獻軀機會而放聲大哭。盧永發他們這群整備兵卻莫名其妙,「是憂?是喜?一時失去了綁身的枷鎖,卻像也失去重心的感覺。不得不佩服日本忠君愛國教育的成功」。即便是「志願兵」,他們真的是因為懷有「崇高志節」而「獻身沙場」的台灣戰士嗎?守護他人之義舉?根據日本厚生省的記載,從一九三七到一九四五年間,台灣總督府總共招募了軍屬、軍伕十二萬,軍人八萬,總共二十萬;其中三萬多人陣亡。在台灣志願兵中,有一些人被派到南洋去當「盟軍戰俘營監視員」。他們所受的「基本軍訓」之一,就是學習如何打耳光。到了南洋之後,他們「穿著英挺的日軍制服,背著上了刺刀的步槍,在俘虜營前站衛兵」,命令被日軍俘虜的盟軍士兵「挑砂石、挖地洞、採銅礦、建機場,在最飢餓的狀態下做苦役」。在必要時候,他們也會在日本軍官的指揮之下,凌虐戰俘。這種在武力挾迫下的行動,可以說是「犧牲一己性命,守護他人之義舉」嗎?「無論時代如何變遷,族群國家如何分隔」,「台灣之塔」希望台灣人不要遺忘的究竟是什麼?戰後的紀錄顯示:盟軍在日軍俘虜營中總共有三十五萬人,每一百名俘虜中有二十七名死亡,是盟軍在德國和意大利戰俘營中死亡率的七倍。在戰後的審判中,有一百七十三個台籍「日本兵」被起訴,其中二十六人列為「甲級戰犯」,被判死刑。另外七個人因為「於北婆羅洲的美里及其附近,射殺及刺殺四十六名俘虜」,一審被判死刑,一個月後再審,改判十年徒刑。狡兔死,走狗烹在《大江大海》中,龍應台提到:二零零九年,她循線到彰化縣和美鎮訪問當年受審的七人之一的柯景星,對這位已經九十多歲的老人進行訪談。他描述當時狀況:「我們十幾個人把四、五十個俘虜圍起來」,「隊長杉田鶴雄就命令我們殺人。不服從命令,我們就要被殺」,「之前有教我們刺槍術,教刺槍術的教練是在天皇前面表演第一名的」,「隊長一聲令下,就統統用刺刀刺死」。戰後審判時,這群台灣兵坐在椅子上,軍事法庭安排澳洲俘虜出庭指證,「一個耳光換五年」。柯景星當場被判死刑。他的感覺是:「我真的要死了嗎?死了還沒人哭啊! 」「第二天改判十年, 很高興! 」他被關七年半之後,因為英皇登基才被特赦,回到台灣。胡先德的口述歷史也提到,被徵召到中國的台籍軍屬尚且被日軍視為戰爭工具,戰時當地居民投靠日軍,擔任維持會會長,或自衛隊長等,其下場比台籍軍屬更慘。北黎戰區有一重鎮,叫做黃流,設有自衛隊。八月十五日,日本無條件投降,日軍將此消息秘而不宣。其後第一或第二天,胡先德看見很多戰友往海軍病院走,也隨著走到病院。發現該黃流自衛隊長被綁在鐵製病床上,正活生生被解剖,慘狀無法形容。他問戰友:「誰下的命令? 」答說:「副官下的。」胡先德不忍心看下去,趕快離開。九月下旬國軍接收時,這位副官高崎上尉被國軍逮捕,送往廣州軍法審判。一九四九年國軍撤離廣州時,據說該副官從獄中逃脫,潛回日本,為報社寫文章。戰爭結束後,日本軍民即於戰敗之年年底,

全部平安回抵日本。他們將台籍軍屬棄於戰地,任其自生自滅,不管他們是否會被當地居民打死。胡先德因而感嘆「船過水無痕」,作為侵略者的工具,下場總是「飛鳥盡,良弓藏,狡兔死, 走狗烹」!日本人對原住民的研究起源甚早。昭和元年(一九二六年),畢業於哈佛大學的移川子之藏來到台大前身的台北帝國大學,設置「土俗人種學講座」,從事「人種學」研究。兩年後,東京帝大出身的飯詔龍遠教授及力丸慈圓副教授也連袂來台, 在台北帝大創設「心理學研究講座」。當時日本非常崇拜德國在科學研究方面的成就,「心理學研究室」向德國購買了一百三十多件實驗儀器,可是卻沒有用它們作過任何學術研究。一九三零年,霧社事件爆發,日軍參謀和知鷹二鑑於原住民對日本軍警作戰英勇,以寡擊眾,因此建議:若能徵召原住民替日本作戰,應能對日本有所貢獻。為了配合當時日本政府的「南進政策」,當時台北帝大的主要研究方向,是調查台灣山地原住民的智力、形狀知覺、色彩偏好、民族習性行與懲罰制度等,準備到南洋作戰。根據某些獨派作者的說法:「高砂族本來就具有日本古代的『武士精神』,加上受過日本教育,『日本國民』的意識非常強烈」。當年台灣總督府招募「志願從軍高砂青年」,公告一出,竟在山地部落掀起「不志願非男人」的從軍熱潮。「第一批應徵者高達五千人。他們拿著祖先傳承的番刀應徵。其中不少人提出『血書』,爭先恐後,志願從軍」。一九四二年三月,第一批「高砂族挺身報國隊」五百人赴菲律賓參戰,五月七日擊退巴丹半島美軍而聲名大噪,後來,日軍又陸續送了七批「高砂義勇軍」到南洋作戰。「他們盡忠盡職,茂密的叢林好像是自己的家園,視、聽覺及方向感像野獸一般敏銳,狩獵所養成的神槍手更比比皆是」。日本軍官普遍認為,「高砂隊員英勇、服從、為長官效命及犧牲奉獻的精神」,連日軍也望塵莫及。然而,在那個時候,美軍已經在太平洋戰場展開反攻,日軍在台灣上空也已經失掉制空權, 許多裝載台籍「志願兵」赴南洋作戰的艦隊還沒開出港口就已經被美機炸沉,因此,犧牲也特別慘烈。高砂隊員總數約四千人,估計有超過三千以上的人戰死。其中取名「薰空挺身隊」的傘兵部隊乘坐飛機以機腹迫降雷伊特島的機場,試圖奪回機場,結果是全軍覆沒,無人生還。即使「高砂義勇軍」真的是有心協助「日軍把白人帝國主義者趕出亞洲」,日本政府對他們的回報又是什麼?遺軍賠償金額的差異台灣原住民李光輝,是陸軍一等兵。二戰結束後,仍躲藏在印尼的摩洛泰島山區,獨自生活近三十年。一九七四年被發現後才被送回他的故鄉——台灣台東。當時日本政府發給李光輝日幣六萬八千元。但是同一時期在關島山洞被救出的二位日本兵,橫井庄一領了一千萬日幣,小野田寬郎是少尉軍官, 所以領二千萬。當年的「日台戰士」,真的「皆為同袍」,「生死與共,榮辱同擔」嗎?明治大學宮崎繁樹教授因此發動組成「台灣人元日本兵士補償問題思考會」,並組成八人的律師團,邀請台灣人鄧盛等十三人當原告,向日本政府及國會要求賠償包括貯金、未給付薪俸其他等等。一九八二年東京地方法院的審判長牧山市治針對這一案件的判決是:「台灣人的提告非常值得同情, 但是沒有法律上的依據。」所以不是敗訴, 而是「棄卻」(駁回)。當時「告訴團」團長鄧盛在法庭上大發雷霆說:「這種天理難容的判決,是不是日本已沒有正義、人道?日本人是沒血沒淚的嗎? 」宮崎繁樹是有良心的日本知識分子。然而,

全部平安回抵日本。他們將台籍軍屬棄於戰地,任其自生自滅,不管他們是否會被當地居民打死。胡先德因而感嘆「船過水無痕」,作為侵略者的工具,下場總是「飛鳥盡,良弓藏,狡兔死, 走狗烹」!日本人對原住民的研究起源甚早。昭和元年(一九二六年),畢業於哈佛大學的移川子之藏來到台大前身的台北帝國大學,設置「土俗人種學講座」,從事「人種學」研究。兩年後,東京帝大出身的飯詔龍遠教授及力丸慈圓副教授也連袂來台, 在台北帝大創設「心理學研究講座」。當時日本非常崇拜德國在科學研究方面的成就,「心理學研究室」向德國購買了一百三十多件實驗儀器,可是卻沒有用它們作過任何學術研究。一九三零年,霧社事件爆發,日軍參謀和知鷹二鑑於原住民對日本軍警作戰英勇,以寡擊眾,因此建議:若能徵召原住民替日本作戰,應能對日本有所貢獻。為了配合當時日本政府的「南進政策」,當時台北帝大的主要研究方向,是調查台灣山地原住民的智力、形狀知覺、色彩偏好、民族習性行與懲罰制度等,準備到南洋作戰。根據某些獨派作者的說法:「高砂族本來就具有日本古代的『武士精神』,加上受過日本教育,『日本國民』的意識非常強烈」。當年台灣總督府招募「志願從軍高砂青年」,公告一出,竟在山地部落掀起「不志願非男人」的從軍熱潮。「第一批應徵者高達五千人。他們拿著祖先傳承的番刀應徵。其中不少人提出『血書』,爭先恐後,志願從軍」。一九四二年三月,第一批「高砂族挺身報國隊」五百人赴菲律賓參戰,五月七日擊退巴丹半島美軍而聲名大噪,後來,日軍又陸續送了七批「高砂義勇軍」到南洋作戰。「他們盡忠盡職,茂密的叢林好像是自己的家園,視、聽覺及方向感像野獸一般敏銳,狩獵所養成的神槍手更比比皆是」。日本軍官普遍認為,「高砂隊員英勇、服從、為長官效命及犧牲奉獻的精神」,連日軍也望塵莫及。然而,在那個時候,美軍已經在太平洋戰場展開反攻,日軍在台灣上空也已經失掉制空權, 許多裝載台籍「志願兵」赴南洋作戰的艦隊還沒開出港口就已經被美機炸沉,因此,犧牲也特別慘烈。高砂隊員總數約四千人,估計有超過三千以上的人戰死。其中取名「薰空挺身隊」的傘兵部隊乘坐飛機以機腹迫降雷伊特島的機場,試圖奪回機場,結果是全軍覆沒,無人生還。即使「高砂義勇軍」真的是有心協助「日軍把白人帝國主義者趕出亞洲」,日本政府對他們的回報又是什麼?遺軍賠償金額的差異台灣原住民李光輝,是陸軍一等兵。二戰結束後,仍躲藏在印尼的摩洛泰島山區,獨自生活近三十年。一九七四年被發現後才被送回他的故鄉——台灣台東。當時日本政府發給李光輝日幣六萬八千元。但是同一時期在關島山洞被救出的二位日本兵,橫井庄一領了一千萬日幣,小野田寬郎是少尉軍官, 所以領二千萬。當年的「日台戰士」,真的「皆為同袍」,「生死與共,榮辱同擔」嗎?明治大學宮崎繁樹教授因此發動組成「台灣人元日本兵士補償問題思考會」,並組成八人的律師團,邀請台灣人鄧盛等十三人當原告,向日本政府及國會要求賠償包括貯金、未給付薪俸其他等等。一九八二年東京地方法院的審判長牧山市治針對這一案件的判決是:「台灣人的提告非常值得同情, 但是沒有法律上的依據。」所以不是敗訴, 而是「棄卻」(駁回)。當時「告訴團」團長鄧盛在法庭上大發雷霆說:「這種天理難容的判決,是不是日本已沒有正義、人道?日本人是沒血沒淚的嗎? 」宮崎繁樹是有良心的日本知識分子。然而,

這是「台灣之碑」所要鞏固的「日台的恩義連結」嗎?一九八七年九月二日,日本國會終於通過「台灣住民元日本兵、軍人、軍屬、戰死者等之慰問金法律案」,決定戰死者慰問金每人日幣二百萬元。日本政府之所以堅持:他們對類似案件只能發給「補償金」或「慰問金」,而不能給予「法律的賠償」;理由很簡單,這是因為他們從來沒有把殖民地的人民當作「日本國民」。「台灣之碑」所要「發揚光大」的「前人深刻情誼」到底指什麼?「殖民地的自由」殖民主對於殖民地人民的歧視是法律與制度的歧視。殖民地人民只要遵守殖民主的法律,他就有了「自由」。余院士說香港淪為殖民地後「一開始就有自由」, 這難道不是「二等公民」的自由麼?在《史學、史家與時代》一文中,余院士引用十九世紀歷史學者John Robert Seeley的名言:「歷史是過去的政治,政治是今天的歷史」,認為歷史是「國王的鏡子」,「歷史知識可以造就政治家」。他沒有研究過任何殖民地的歷史就斷言:被殖民會帶給人民「自由」,這是什麼樣的「歷史知識」?能夠造就什麼樣的政治家?當原住民立委高金素梅為「台灣之塔」的碑文抗議時,綠營立委替蔡英文辯護說:碑文的內容並不是她寫的。蔡英文本人當然不會寫這塊碑文,但她參加「台灣之塔」的落成典禮,又在「台灣之塔」這四個字下署名,這樣的行動,想譜出什麼樣的歷史?一九四九至一九五五年之間,余英時在香港新亞書院從事研究。殖民地政府一向把大學當作統治工具,譬如日據時期採取「工業日本, 農業台灣」的政策,設立台北帝國大學, 台灣人只准唸醫科和農科。殖民政府的統治工具當然有一定程度的「自由」,但關鍵問題是,那是何種程度上的「自由」?主編《台籍日本兵座談會記錄》的周婉窈教授和她的先生陳弱水院士,都是余院士的高徒。我請教他們二位:能告訴我們以上所有問題的答案嗎? (作者黃光國是台灣大學心理系榮譽教授。)

這是「台灣之碑」所要鞏固的「日台的恩義連結」嗎?一九八七年九月二日,日本國會終於通過「台灣住民元日本兵、軍人、軍屬、戰死者等之慰問金法律案」,決定戰死者慰問金每人日幣二百萬元。日本政府之所以堅持:他們對類似案件只能發給「補償金」或「慰問金」,而不能給予「法律的賠償」;理由很簡單,這是因為他們從來沒有把殖民地的人民當作「日本國民」。「台灣之碑」所要「發揚光大」的「前人深刻情誼」到底指什麼?「殖民地的自由」殖民主對於殖民地人民的歧視是法律與制度的歧視。殖民地人民只要遵守殖民主的法律,他就有了「自由」。余院士說香港淪為殖民地後「一開始就有自由」, 這難道不是「二等公民」的自由麼?在《史學、史家與時代》一文中,余院士引用十九世紀歷史學者John Robert Seeley的名言:「歷史是過去的政治,政治是今天的歷史」,認為歷史是「國王的鏡子」,「歷史知識可以造就政治家」。他沒有研究過任何殖民地的歷史就斷言:被殖民會帶給人民「自由」,這是什麼樣的「歷史知識」?能夠造就什麼樣的政治家?當原住民立委高金素梅為「台灣之塔」的碑文抗議時,綠營立委替蔡英文辯護說:碑文的內容並不是她寫的。蔡英文本人當然不會寫這塊碑文,但她參加「台灣之塔」的落成典禮,又在「台灣之塔」這四個字下署名,這樣的行動,想譜出什麼樣的歷史?一九四九至一九五五年之間,余英時在香港新亞書院從事研究。殖民地政府一向把大學當作統治工具,譬如日據時期採取「工業日本, 農業台灣」的政策,設立台北帝國大學, 台灣人只准唸醫科和農科。殖民政府的統治工具當然有一定程度的「自由」,但關鍵問題是,那是何種程度上的「自由」?主編《台籍日本兵座談會記錄》的周婉窈教授和她的先生陳弱水院士,都是余院士的高徒。我請教他們二位:能告訴我們以上所有問題的答案嗎? (作者黃光國是台灣大學心理系榮譽教授。)

![屏東醫院血液腫瘤科黃炯棠醫師2025.9/1提醒[血癌]早期症狀盡速就醫@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/09/20250901a-屏東醫院血液腫瘤科黃炯棠醫師提醒血癌早期症狀盡速就醫03-768x357.jpg)

![衛福部屏東醫院林秀惠護理長分享親身經歷[後縱膈腔腫瘤]治療@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/08/20250822a-屏東醫院林秀惠護理長後縱膈腔腫瘤治療分享01-300x154.jpg)

![衛福部屏東醫院泌尿科張哲維醫師2025.8/18分享[尿路結石]定期追蹤@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/08/20250818a-衛福部屏東醫院泌尿科張哲維醫師尿路結石定期追蹤02-300x187.jpg)

![衛福部屏東醫院謝易倫醫師2025/6.27談[胃腸肝膽科四癌-食道早期癌]篩檢及治療@華夏新聞報](http://www.a14913.com/wp-content/uploads/2025/06/20250627a-衛福部屏東醫院謝易倫醫師0627談胃腸肝膽科四癌-食道早期癌篩檢及治療02-300x245.jpg)